近日,广西民族大学科技史与科技文化研究院冶金考古团队在国际重要学术期刊Archaeological and Anthropological Sciences(《考古学与人类学科学》,SSCI一区收录)在线发表了题为The exchange of the iron process in the northwest of west han empire: a case study of the Xingfucheng cemetery site, Guyuan, Ningxia, Northwest China, ca. 202 BC-113 BC(《西汉西北地区的铁器生产与流通:以宁夏固原幸福城墓葬遗址为例(约公元前202年-前113年)》)的研究成果。广西民族大学科技史与科技文化研究院2021级硕士研究生朱谨(现为安徽大学考古学专业在读博士生)为本文第一作者,广西民族大学黄全胜教授和邹桂森副教授为论文的通讯作者,共同作者包括宁夏文物考古研究所的朱存世研究馆员、郭家龙副研究馆员,广西博物馆李永春副研究馆员。

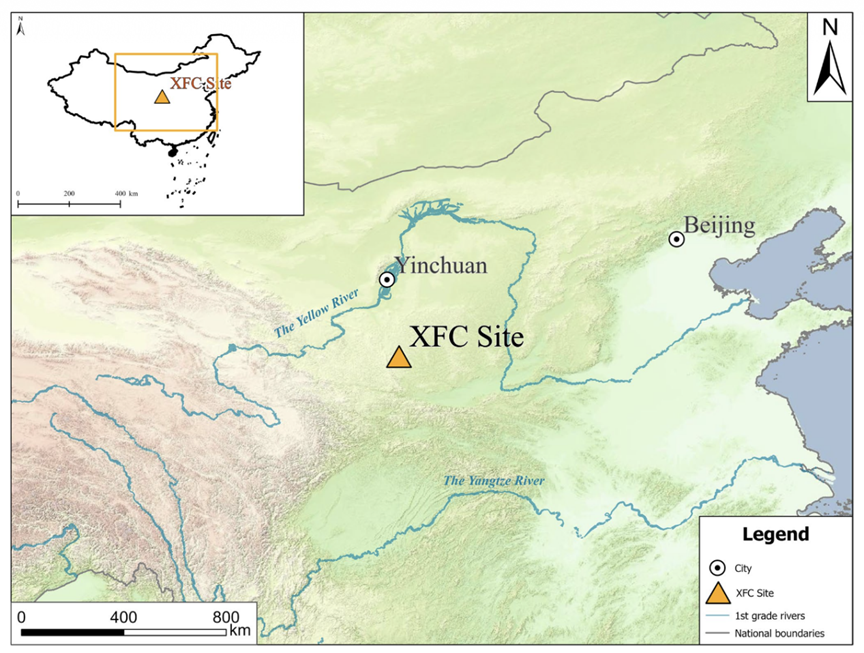

幸福城遗址位于宁夏固原市彭阳县,是近年来宁夏发现的等级较高的秦汉时期墓葬遗址。该遗址出土遗物丰富,大部分遗物在宁夏属首次发现,填补了宁夏秦-西汉早期文物资料的空白。幸福城遗址出土了丰富的铁质文物,为研究铁器时代早期中国西北地区钢铁冶金技术提供了重要材料。研究对遗址中出土的15件铁器进行金相显微镜观察、合金成分分析和夹杂物检测等综合研究,揭示了当时的冶金技术面貌。研究表明,该遗址以铸铁制品为主,包括白口铸铁、麻口铸铁和铸铁脱碳钢工艺。出土的兵器与农具多采用铸铁固态脱碳钢制成,古代工匠通过渗碳、脱碳及淬火等工艺精准调控铁器性能。其中一件铁斧经鉴定为公元前2世纪前西北地区最早的炒钢制品,这在宁夏地区尚属首次发现。此外,研究还发现一件铁环采用块炼渗碳钢工艺制成,为理解古代钢铁冶金技术选择提供了新依据。本项研究填补了宁夏秦汉时期钢铁冶金技术发展的空白,为中原与中亚钢铁技术交流,生铁冶金技术传播提供了宝贵资料。

近年来,我校科技考古重点研究基地持续围绕中国边疆古代金属文物检测分析研究、中国古代冶炼遗址研究、广西古陶瓷研究及古生物研究等方面开展了大量研究并取得了许多重要的研究成果,为出土遗物科学分析、文化遗产保护及“一带一路”建设作出重要贡献。

本项目得到了国家自然科学基金、广西科学技术计划项目、广西高校人文社会科学重点研究基金的支持。论文链接:(https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-025-02309-0)